(C)学研

(C)学研アレキサンダー東征の真意(1) 夢を追う進軍

わずか20歳で王になり、たった10年で世界を征服した男−アレキサンダーの映画は2005年本邦公開されました。アレキサンダー大王、その名前は歴史の教科書で誰もが目にしていると思いますが、本当は「アレクサンドロス3世」、アレキサンダーは英語読みです。

アレキサンダーは紀元前330年頃のギリシアの小国家マケドニアの王でした。

父王が暗殺されたため弱冠20歳にして王位を継いだ彼は、その後8年あまりでアジアの殆どを支配する大帝国を築き上げ、文化交流の功を為して、後のヘレニズム文化の火付け役となりました。しかし33歳で突然亡くなります。アレキサンダー大王…そのように呼ばれるように、彼は偉大な王、大王として歴史に刻まれました。

しかし、長い歴史年代の中でもたった8年あまりのこの事件、そして13年間を統治したひとりの王が、かくも大きくクローズアップされ続けるのはやや奇妙なことと言えないでしょうか。例えその成果が大きくてもです。

映画の出来は賛否両論ですが、勇猛果敢で東方への制覇に野望をかけた大王として描かれているということには違いありません。しかしそれでは理解できない逸話が、大王の周りには幾つもあるのです。例えばエジプトでかなりの無理を承知でアメン・ラー神殿まで強行したのは何故なのか。また宿敵バビロンを征してなおインドへ向かったのは神話の東の果てを求めてと言われるのに、何故北上してパミール地方へまで行ったのか。ただ勇猛果敢だけでは説明が付かないと言えるでしょう。

こうした疑問に対して映画は答えてくれていません。

何故一小国のマケドニアの若い王がここまで大きな勝利を収められたのか。現代人の20歳を思い浮かべてみてください。日本に20歳の総理大臣が現れ、10年で世界を統治するなんていうことが考えられるでしょうか? そう言う年齢の王が、古参の将軍たちを率いて闘ったのです。

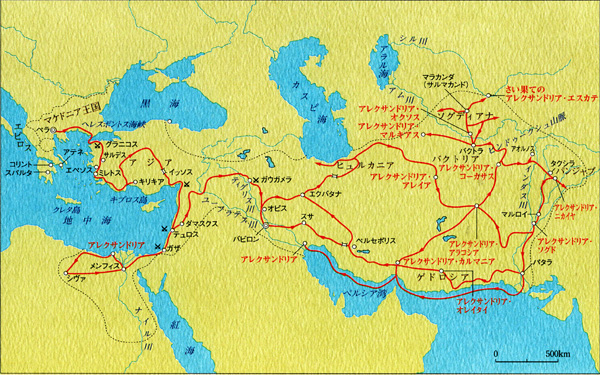

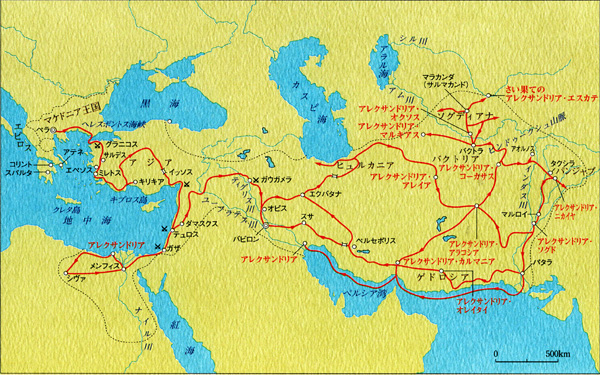

また彼の遠征行は「東征」と言われるものの、進軍経路を地図上でみると一旦エジプトに南下しています。それから東へ進み、後に北上して北インドにまで進んでいます。単に東へ東へと行ったわけではありません。気まぐれと言えばそれまでかも知れないですが、これだけ連戦連勝する賢い王が無目的に進軍経路を決めたとは思えません。何かこの進軍経路には目的意識があったはずです。

(C)学研

(C)学研

(C)帝国書院

(C)帝国書院

映画では語られていませんが、エジプトでは現代の探検家でさえ命を落としかねないと言われる砂漠経路を通ってアメン・ラー神殿に詣でています。これも奇行の一つと数えられていますが、カリスマの特質が奇行も含むと考えられなくはないとは言え、命を賭してまで何を求めて行ったのでしょうか。

これまで多くの解釈がなされていると思われますが、私はこのアレキサンダーの心中に、実は戦いとは別の目的があったのではないかと思われてならないのです。

一般的には「内発的な情念のほとばしりのような戦意」と理解されているようです。例えば「たとえ他に競いあう相手がなくとも、それでもなお彼は、己自身を相手として勝負したのだ」(アッリアノス)のように言われます。

しかし戦意だけでは説明の付かない事績が多々見受けられます。アレキサンダーの本当の目的とは何か。東征とは何のためだったのか。

私はこれまでとは違った視点で彼アレキサンダーの心中の目的に迫ってみたいと思うのです。

●王位継承

父王フィリッポス2世は暗殺されました。このため、まだ20歳にしてアレキサンダーは王位を継承します。

実はフィリッポス2世というのは結構凄い人で、それまでのギリシアの都市国家ポリス同士が争うようなことよりも、ギリシア全体でまとまるべきだと言う先進的な政治的思想を持っていたと言われます。しかしマケドニア人はギリシア人からみれば同じギリシア人の血脈であるのに、生活習慣や言語の違いから、バルバロイと呼ばれ田舎者扱い…あるいは蛮族扱いされていました。そんなバルバロイの王ひとりがギリシアをまとめようなどと不届きな話を放置できなかったのでしょう。

だから父王フィリッポス2世が暗殺されれば、残った若いアレキサンダーでは国はまとまらないだろうし、問題は解決する…とギリシア人は考えていたのかも知れません。

ところが予想を裏切り、アレキサンダーは父王暗殺後すぐにギリシア人の都ペロポネソスに赴き、父王に与えられていたのと同様の、東方のペルシアへの遠征統帥権を要求したといいます。弱冠20歳にしてこのような素早い動きは予想外だったでしょう。しかしアレキサンダーは実は20歳になるまでに他のものとは違った教育を受けていましたから、このときのリーダーシップは確たる者でした。結局さしたる抵抗もなくこの権利を得てからマケドニアに戻ったアレキサンダーは、すぐに遠征の準備に取りかかりました。

アレキサンダーは最初は国を立て直しギリシアをまとめるために立ち上がったのだろうと思います。父王が暗殺された不穏な空気の中、自らの国を守りギリシアを抑えておく必要があったのでしょう。

しかし彼にはもう一つ、東方への「ある夢」があったのだろうと思うjのです。そこが父王フィリッポス2世とは違っていました。純粋に政治的観点からの統治ではなかった。だからこそ歴史に残る偉業を成し遂げる結果となるのだと思うのです。

夢を追うためにはまず母国安泰をはかり、更に遠征の資金調達が必要です。

アレキサンダーがまず手を付けたのは母国安泰のための周辺諸国の制圧でした。

●近隣制圧〜母国安泰

BC335春 トリバッロイ人、イリュリア人らに向け、トラキアの地に進軍したアレキサンダーは、近隣諸国を平定して母国の安泰をはかりました。この初戦にてトラキア人の戦死者約1500人、次戦にてトリバッロイ人の戦死者約3000人、対するマケドニア軍は騎兵11騎、歩兵約40人の戦死に留まったというのも奇跡的です。

これは恐らくアレキサンダーに頭脳戦の素養があったのだろうと思います。その理由は、彼が幼少からアリストテレスに学んでいたからだと思うのですが、これについては後に述べます。

●ケルト人とのかけひき〜器量の大きさ

ケルト人は目立って背が高く自尊心が高かったそうです。隣国を制圧したアレキサンダーのもとにやって来た他の独立自治の民族とともに、アレキサンダーはケルト人とも友誼を認める誓約を交わしています。

ケルト人と言えば現代で言うイギリス辺りの古代民族で、これもまた不思議な文化技術を持った民族でした。

アレキサンダーが自らの戦果がどれほど彼らを恐れさせているか確かめようとして、ケルト人に対して「この世で最も恐ろしいものは何か?」と問うたと言います。するとケルト人は、彼らの故郷の地がマケドニアから遠いこと、そしてアレキサンダーが東方へ興味を持っていることを知っていたので、「いつか天が自分たちの上に落ちてきはしないかということだ」と答えたといいます。つまりアレキサンダーに驚嘆はしているものの、だからといってべつに恐怖心に駆られたとか、利益を求めてとかいった意味での和平ではない、と言う訳です。

誓約を交わし、アレキサンダーは彼らを友人として扱うことにしましたが、そっけなく「ケルト人というのはさてもほら吹きな連中だ」と言いそのまま帰国させたといいます。

ただの戦人なら、この俺様を恐れぬとは何事かと怒りたくなるかも知れません。しかしアレキサンダーはそういう器量の狭いことはありませんでした。

●ペッリオン市での撤退作戦〜戦略家アレキサンダー

この後、タウランティオイ人の王グラウキアスの軍が敵対し、アウタリアタイ人軍もマケドニア軍に攻撃をかけようとしていたことを知ったアレキサンダーは、これらに進軍しようとしましたが、アレキサンダーに友好のあったアグリアネス人の王ランガロスがアレキサンダーに代わって自ら進軍したのでした。アウタリアタイ人の町はアレキサンダーではなくランガロスらによって蹂躙されたのです。アレキサンダーは何でもかんでも蹂躙すればよいと言うやり方はしませんでした。この時はランガロスの功績をたてさせてやっていたわけです。

次にペッリオン市は城壁をもって籠城しマケドニアに抵抗しました。アレキサンダーは無理に押し入らず周囲を包囲して、市民が自らアレキサンダーに従うのを大分待ってやったようです。しかし前回のアウタリアタイ戦での屈辱を晴らさんとグラウキアス王の軍が高台に応援に来てしまい、マケドニア軍にとっては分が悪くなってきました。

そこでアレキサンダーは一計を案じ、マケドニア軍の密集歩兵連隊を演習させて、命令ひとつできびきびとした動きを見せさせました。これを見たグラウキアス軍兵士たちは恐れをなして一旦退散。その間にアレキサンダーは高台を占拠し、歩兵部隊を渡河退却させながら、大砲の最大射程連射で援護、グラウキアス軍は恐れて近づけず、マケドニア軍は一人の戦死者も出さずに無事渡河し撤退完了したのでした。

やはりアレキサンダーは退くべき所では退きます。しかも兵を大事に死なせずに上手に手を打ちます。やはりただ者ではない戦略家であることがわかります。

●グラニコスの戦い〜巨大ペルシア軍の惨敗

さて母国周辺を平定して安泰を計ってから、いよいよペルシア遠征が始まります。アレキサンダー率いるマケドニア軍は東へ進軍しますが、東には中央アジアを占拠している巨大な帝国、アケメネス朝ペルシアがありました。この王ダレイオスがギリシアを狙ってまずマケドニアを敵視していたのです。父王フィリッポス2世が東方遠征の統帥権を得ていたのも、ダレイオス王に対抗するためでした。

しかしアレキサンダーには父王の政治的観点だけではなく、心中に持った夢がありました。どちらにしても東征はやらなければならなかったのです。従ってペルシアとぶつかるのは避けられないことでした。

アレキサンダーは四の五の言う連中を抑え込みます。「危険に臨んではぐずぐずしないのが私の持ち前だ」とアレキサンダー自らそう言ってグラニコスの地で河を渡り、はじめてペルシア軍と渡り合いました。

●イッソスの戦い〜兵士や捕虜を気遣う王の気質

最初マケドニア軍は密集歩兵部隊で進軍していましたが、敵の矢玉の射程距離に入るなりアレキサンダーは自ら馬で河を渡り、早々に近接戦に持ち込みました。密集歩兵部隊本体が河を渡るまでに、右翼から騎馬戦で展開して敵ペルシア軍の体勢を混乱させたのです。

一方ペルシア軍も考えたもので、外人を使った別動の傭兵部隊がいて、マケドニア軍の密集歩兵部隊が河を渡るときにわずかに密集体系を崩しかけたところを集中攻撃しました。このため120人ほどのマケドニア人が犠牲となったそうですが、アレキサンダーの騎兵部隊はいち早く駆けつけて傭兵部隊を一掃しました。このためペルシア軍は狂乱の退却状態となり、総帥であるダレイオス王は自ら敗走したのです。王が敗走すれば兵も逃げ出します。マケドニア軍は数で圧倒するペルシア軍との初戦をこうして勝ったのでした。

ところで、本来ならアレキサンダーはダレイオス王を追撃するはずです。敵の大将を討ち取れば完全に勝ちです。しかしアレキサンダーは自軍の渡河部隊の無事を見届けるまで追撃に移りませんでした。そのため追撃に一歩遅れ取り逃がしてしまうのですが、アレキサンダーはここでも、「勝つこと」に執着せず、自分の兵士たちを大事にしたのです。

アレキサンダーは恐らく兵士たちから本当に尊敬され頼りにされたでしょう。

勿論そのあと味方の無事を見届けたアレキサンダーはダレイオス王を追撃します。しかし遅れをとっていたため、日が落ちて足下がわからなくなるまで追っても追いつけませんでした。仕方がないのでアレキサンダーは、ダレイオス王が敗走の際に捨てていったマントや武具を戦利品として基帰ります。そして野営していたダレイオスの母、妃、娘二人、まだ幼児の息子が捕らわれました。ペルシア軍はここでおよそ10万人の戦死者を出しました。

翌日、アレキサンダーは自身大腿部に刀傷を負っていたにも関わらず、負傷兵を慰問し戦死者の遺体を取り集めさせ、盛大な葬儀を行いました。またペルシアから接収した金額を功労者各々に応じて報いたそうです。これによってようやく資金問題も解決されました。略奪という方法ではありましたが、この時代、戦利品は正統な対価であったのですから仕方がありません。こうしてきちんと部下を顧みる器量の大きさがアレキサンダーにはありました。

もうひとつ、付記しておくことがあります。

アレキサンダーがダレイオス王のマントなどを持ち帰ったことから、捕らわれた家族たちはダレイオス王が殺されたと思って悲嘆に暮れていたのですが、それを知ったアレキサンダーは彼らを訪れ、個人的敵意でダレイオス王と闘ったのではなく、アジア支配権を争うための正統な権利をもとめての戦いであると説明し、彼ら王族には相応の扱いをすると気配りを見せたと言います。

もし戦いに勝つことだけを目的にしていたら、敵の大将の家族を捕らえたら虐殺するか、人質にするか、そう言う使い方をするでしょう。しかしアレキサンダーは捕虜とはしたものの、敬意を払って優遇したというのですから、やはり単に闘うことだけが目的ではなかったのです。彼にはもっと別の目的があった。だから捕らえた敵の王族に敬意を払うだけの紳士的な発想ができたのでしょう。そこがアレキサンダーの立派なところであるわけです。

●テュロス攻略〜容赦ない叩き方は母国のため

アレキサンダーは当面の近隣国を制圧し、グラニコスでペルシアをうちやぶり、イッソスで遂にダレイオスの家族まで捕らえた彼は、そこで充分な資金調達が完了し、ようやく、国のための戦争ではなく、夢のための遠征に出る準備が整ったところでした。

イッソスから地中海東岸に沿っては、主に海上交易によって生計を立てていたフェニキア人たちの都市がありました。多くの都市国家は王が船で出ている間にアレキサンダーに城門を開いてしまったそうです。強大なペルシアを退けたアレキサンダーに一目置いたのでしょう。

しかしカルタゴの母市テュロス市は例外でした。元々ペルシアとの交易もあったでしょうから、新参者のアレキサンダーを侮ったのかも知れません。

他の諸都市は殆どアレキサンダーになびいていたのですが、テュロスを放置すれば他のギリシア諸都市を扇動して、バルバロイの国マケドニアを脅かしかねないという不安が残ります。母国が安泰でなければ遠征どころではなくなります。

だからこそテュロスを放置してはおけませんでした。

テュロスが強気に反抗していた理由の一つに、その立地条件として海上1kmほど先の突出した島の上に都市があったことが挙げられます。しかしアレキサンダーはここを大量の土木で埋め立てるという前代未聞の大工事を行って7ヶ月かけて陥落させた。

テュロスはかなり反抗しましたが、結局マケドニアとその傭兵部隊の連合軍に敗れ去ります。この時の市街の略奪殺戮行為は大変残酷なもので、女子供を容赦しなかったと言います。しかし後のアッリアノスのまとめでは、この時に高揚して惨殺を繰り返したのはむしろ傭兵部隊たちであり、マケドニア人はそれほど残酷ではなかったと言います。

しかしアレキサンダーは見せしめのためか、テュロス人および捕虜となった外国人3万人を奴隷として売りました。

テュロス軍 戦死者8000人

マケドニア軍 戦死者20人(攻撃全期に渡っては400人)

それにしてもアレキサンダーは何故このような大規模土木工事の技術を知っていたのでしょう?

家庭教師のアリストテレスがそのような知識や技術を授けていたのでしょうか?

●エジプトへ〜その真意は?

さてテュロス陥落のあと、アレキサンダーはエジプトへ向かう決意をしたと言います。アッリアノスの著作では…

「アレクサンドロスは次いで、遠征の軍をエジプトに進めようと決意した。パレスティナ・シリアと呼ばれる地域は、すでにして彼になびいていたが、宦官でその名をバティスという者がひとり、ガザの町を支配してアレクサンドロスをあなどり、アラビア人傭兵を手許に確保してかなり以前から、長期間の攻囲にも耐えるだけの充分な食糧備蓄を行っていた。彼は強襲にも決して攻め落とされることはないと、その地の利を恃んで、アレクサンドロスをこの町中へは一歩も踏み入らせまいと決意していたのである。」

とあります。

テュロスを攻略したらギリシアへの見せしめは出来たのですから母国は安泰です。一方で東方ペルシア遠征の統帥権を持って進軍しているのですから、ダレイオス王の待つペルシアの首都バビロンへ向けて東進しても良いはずです。

またテュロス攻略中に、実はダレイオス王から講和の提案があったと言われます。ダレイオス王は家族と引き換えに土地と金品を贈る用意があるとしたようですが、アレキサンダーはこれをはねつけています。つまりペルシアとは休戦しているわけではないのです。

にもかかわらず、アレキサンダーはエジプトに進む決意をしました。

何故ペルシアに向かわず南下してエジプトに向かおうとしたのでしょう?

しかもその決意がこの時であったのは何故なのでしょう?

これは重大なヒントだと思います。

エジプトに向かうのは当初から計画していたことではなく、テュロスの陥落のあとでした。それまでの戦いは全て反抗するものを制圧してきたことになります。実際見た目はそうかも知れないし、大儀もそうであったのかも知れません。しかしガザの町を放置することをよしとしない理由はそれで説明できても、その先のエジプトに行こうと決意する理由は説明出来ません。

あるいはアジア内陸のペルシアを攻めた場合、地中海東端沿岸地域のフェニキア人の諸都市国家がペルシアに味方して挟み撃ちされる怖れがあったため、ガザを放置できなかったと考えられるでしょうか。しかし沿岸地域の都市国家らは独立した都市国家群であり、特段ペルシアの庇護を受けていたわけではないようですし、事実彼らはテュロスを除いてアレキサンダーに無血開城しているのです。そんな彼らの裏切りを恐れる必要は既に無いはずです。

ここは明らかに、エジプトに向かうべき何らかの目的がアレキサンダーにはあったのです。

しかもテュロス陥落からガザ攻略の間に、何かがアレキサンダーにその目的意識を持たせたのです。

少し地理的に見てみましょう。

テュロスというのは、ティルス(Tyrus)、現在のレバノン南西部、地中海に面する漁村スールにあった都市です。今は遺跡となっていて、ユネスコの世界遺産に登録された史跡だそうです。

ガザの町は現在で言うガザ地区というやつです。地図帳でもすぐ見つかるでしょう。

そこで地図をみると、テュロスとガザとの間には、パレスチナ、ナザレ、といったキリスト教等の中心地があるのが見て取れます。アレキサンダーはここカナンの古都パレスチナ地方で何かの情報を得て、そのためエジプト行きを決意したのではないでしょうか?

(つづく) (2007/12/08)

<参考>

「世界の歴史」2 本村凌二監修 集英社

「アレクサンドロス大王東征記」上下 アッリアノス著 大牟田章訳 岩波文庫

「アレクサンドロスの征服と神話」 守谷公俊著 講談社 興亡の世界史01

「地図で訪ねる歴史の舞台」 帝国書院

映画「アレキサンダー」2004年アメリカ映画 日本公開2005年2月5日